Spanien auf den Iberoamerikanischen Gipfeln

Das Ende des Franco-Regimes bedeutete auch eine Neuausrichtung der spanischen Außenpolitik. Neben Europäisierung und NATO-Mitgliedschaft stand auch eine Verbesserung der Beziehungen zu Lateinamerika auf der Tagesordnung, die sich ab 1991 auf den Iberoamerika-Gipfeln manifestierte.

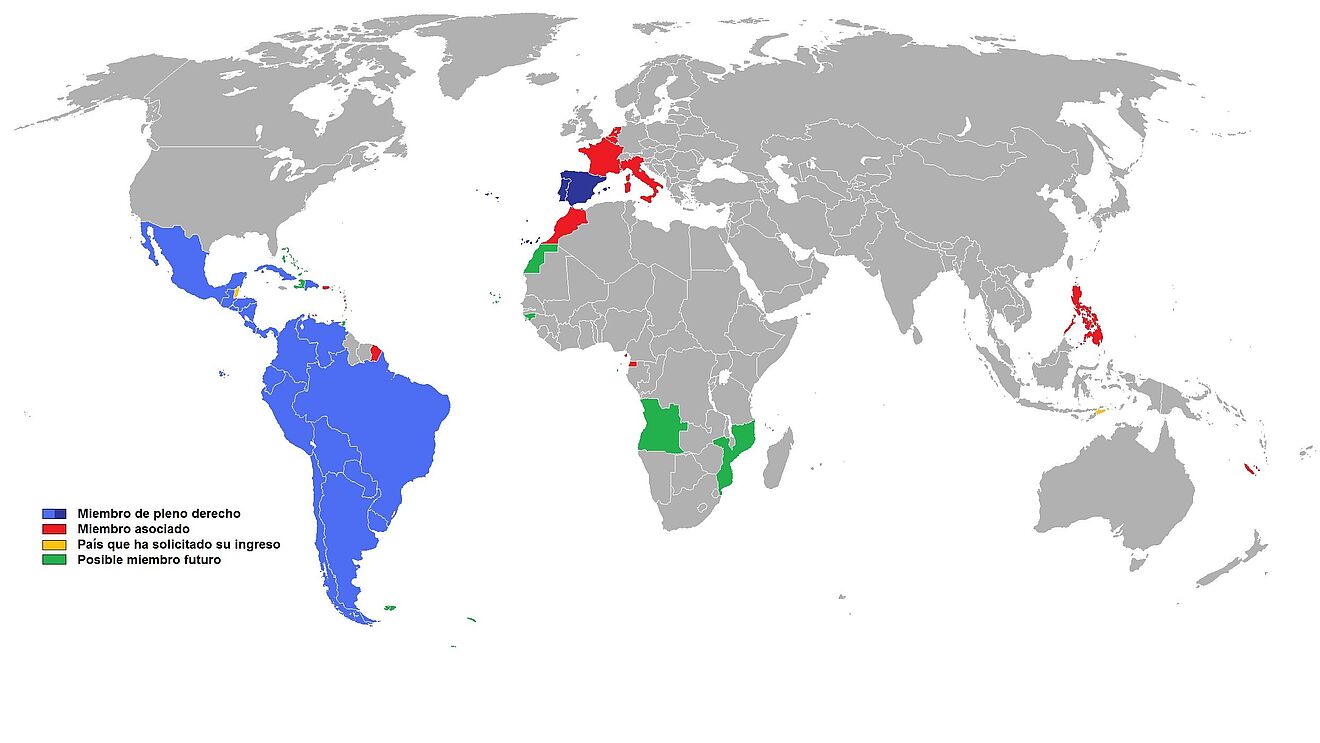

„Insgesamt lässt sich sagen, dass während der Kolonisierung individuelle und kollektive Rechte verletzt wurden, die aus heutiger Sicht Verletzungen der Gesetze beider Nationen darstellen.“ Anlässlich des 500. Jubiläums der Eroberung der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlán (heute Mexiko-Stadt) durch ein spanisches Heer, forderte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador 2019 in einem offenen Brief eine Entschuldigung des spanischen Königshauses. Traditionell sind die Beziehungen des Mutterlandes zu seinen ehemaligen lateinamerikanischen Kolonien ambivalent. Dennoch bemühte sich das Post-Transicións-Spanien nach dem Ende der lateinamerikanischen Diktaturen in den späten 1980er Jahren um eine Annäherung. Hatte Felipe González bereits 1977 als Oppositionsführer das diktatorische Chile bereist und für die Freilassung des sozialistischen Anwaltes Erich Schnake geworben, so initiierte er als spanischer Ministerpräsident gemeinsam mit dem mexikanischen Präsidenten Salinas de Gortari die ab 1991 jährlich stattfindenden Iberoamerika-Gipfel, an denen die Staats- und Regierungschefs Spaniens, Portugals und der 19 Länder Lateinamerikas teilnahmen.

Spanien nahm innerhalb dieses Forums eine Vorbildfunktion in puncto Demokratisierung und wirtschaftlicher Entwicklung ein. Ein vor allem in den spanischen Medien gepflegtes Gegen- und Feindbild war der kubanische Präsident Fidel Castro. Dieser verkörperte mit seiner seit mehr als dreißig Jahren währenden autoritären Alleinherrschaft und der wirtschaftlichen Rückständigkeit seines Landes doch alles, was man in Spanien glaubte, überwunden zu haben. Gleichzeitig konnte man hier auf alte kommunistische Feindbilder der Franco-Zeit zurückgreifen und sich des eigenen zivilisatorischen Vorsprungs versichern. Stolz verkündete El País nach dem Gipfel von Viña del Mar 1996, dass Castro eine Deklaration unterzeichnet habe, die zu Pluralismus und Demokratie verpflichtete, und somit Zugeständnisse gemacht habe. Mit Entsetzen vernahm man dagegen, dass der kubanische Caudillo sich auf dem Gipfel von Panama 2000 geweigert habe, eine gemeinsame Verurteilung der ETA mitzutragen. So ließ sich am Kräfteverhältnis Spanien-Kuba der Demokratisierungsgrad Lateinamerikas ablesen und gleichzeitig die Rolle des iberischen Mutterlandes als Schulmeister herausstellen.

Wie sehr Spanien selbst innerhalb des internationalen Forums angreifbar war, zeigte sich auf dem Gipfel von Porto 1998, als der spanische Ministerpräsident José María Aznar sowie die Präsidenten von Argentinien und Chile, Carlos Menem und Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ein Communiqué unterschrieben, das den Vorrang der nationalen Gerichtsbarkeit vor internationalem Recht betonte und das Vorgehen des spanischen Ermittlungsrichter Baltasar Garzón bei der Verhaftung des ehemaligen chilenischen Diktators Augusto Pinochet in London explizit verurteilte. Auch Spaniens Westbindung im nordatlantischen Verteidigungsbündnis lief den lateinamerikanischen Interessen bisweilen entgegen. Symptomatisch hierfür war der NATO-Beitritt Spaniens 1982, der sich in jenem Moment vollzog, als der neue Verbündete Großbritannien mit Argentinien Krieg um die Falkland-Inseln führte. Besonders der Paradigmenwechsel vom laissez-faire Felipe González‘ zur Washington-treuen Politik José María Aznars ab 1996 führte zu nachhaltigen Verstimmungen. Die nachlassende Teilnahme lateinamerikanischer Staatsoberhäupter auf den Iberoamerika-Gipfeln ab den 2000er Jahren ist insofern symptomatisch für die Verschlechterungen der iberoamerikanischen Beziehungen.

Portugals Kooperation mit den ehemaligen Kolonien

Zwei Jahrzehnte sollte es dauern, bis auf den Ruinen verheerender Kolonialkriege ein Forum der Kooperation zwischen Portugal, Brasilien und den ehemaligen afrikanischen Kolonien entstehen konnte.

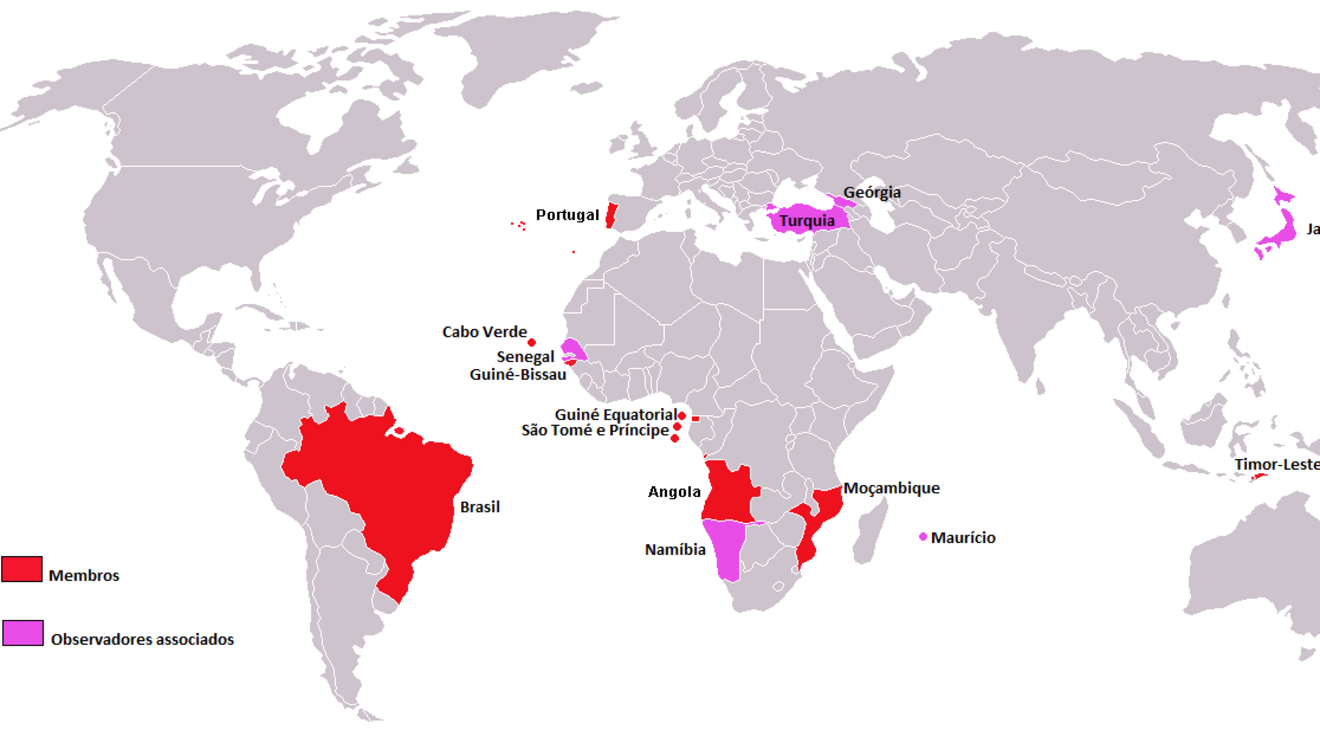

Am 17. Juli 1996 wurde die Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Ländern (CPLP) ins Leben gerufen. Sie setzt sich aus den Gründungsmitgliedern Angola, Brasilien, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mosambik, Portugal, São Tomé und Príncipe und den Nachzüglern Osttimor (seit 2002) und Äquatorialguinea (seit 2014) zusammen. Die CPLP ist das bedeutendste multilaterale Forum der lusophonen Welt, welches die Programmatik der Zusammenarbeit auf den alle zwei Jahre stattfindenden Gipfeltreffen berät und ausbaut. Seit dem siebten Gipfeltreffen am 25. Juli 2008, das unter dem Titel „Die portugiesische Sprache: ein gemeinsames Erbe, eine gemeinsame Zukunft“ firmierte, ist auch eine zunehmende Annäherung in der kulturellen Zusammenarbeit der Partner festzustellen. Ausdruck hierfür ist bspw. der im Nachgang des am 5. Mai 2009 eingeführte „Tag der portugiesischen Sprache und der Kultur innerhalb der CPLP“, der von der UNESCO im November 2019 zum „Internationalen Welttag der portugiesischen Sprache“ erhoben wurde.

Einen großen Beitrag für das normative Rahmenwerk der CPLP war der im Mai 2013 beschlossene Schritt, die Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Grundlage für die gemeinsame Zusammenarbeit in der Gemeinschaft zu bestimmen. Neben der politischen und wirtschaftlichen Kooperation rückt die CPLP somit nun auch als Wertegemeinschaft zusammen. Durch ihre postkoloniale Konstellation ist die Wertegemeinschaft durch eine problematische geteilte Geschichte belastet. Dient der neue transnationale Rahmen, um die Vergangenheit gemeinsam neu zu befragen, oder wird der Mantel des Schweigens über die konfliktiven Erinnerungen ausgebreitet?

„Das Gedächtnis ist eines der grundlegendsten Elemente bei der Konstruktion von Identitäten, von der lokalsten bis zur transnationalsten. Die […] CPLP, eine Institution, deren Gründung auf die gemeinsame Geschichte der ihr angehörenden Länder zurückgeht, kann der Frage der Erinnerung und ihrer Bewahrung nicht gleichgültig gegenüberstehen“. Diese Forderung nach einer transnationalen Erinnerungskultur der lusophonen Länder stellten Cátia Miriam Costa und Olivia Pestana 2018 im Rahmen einer Tagung zur Zusammenarbeit der Archive und Nationalbibliotheken innerhalb der CPLP. Dass das historische Gedächtnis der CPLP-Mitgliedsstaaten eine grundlegende Achse der Zusammenarbeit werden soll, wurde bereits 2017 auf dem zehnten Treffen der Kulturminister der CPLP beschlossen. Sowohl positive als auch negative Aspekte der geteilten Erinnerung sollen Beachtung finden. Wichtige Elemente für die Aufarbeitung der negativen Aspekte sind sicherlich die geteilten Diktaturerfahrungen und die portugiesischen Kolonialkriege.